1 范围

本标准规定了专用校车术语和定义、类型划分、要求及试验方法。

本标准适用于幼儿园阶段3周岁以上及九年制义务教育阶段受教育的群体所乘坐的专用校车。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2406.2塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:室温试验

GB/T 2408-2008塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

GB 4351. 1手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求

GB/T 5454纺织品 燃烧性能试验氧指数法

GB 5768.2-2009道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

GB 8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T 8627-2007建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法

GB/T 12428客车装载质量计算方法

GB 12676汽车制动系统结构、性能和试验方法

GB 13057客车座椅及其车辆固定件的强度

GB 13094客车结构安全要求

GB/T 13594机动车和挂车防抱制动性能和试验方法

GB 13954-2009警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具

GB 14166机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统

GB 14167汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点及上固定点系统

GB/T 14172汽车静侧翻稳定性台架试验方法

GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法

GB 15084机动车辆后视镜的性能和安装要求

GB 17578客车上部结构强度的规定

GB/T 17729长途客车内空气质量要求

GB/T 18833公路交通标志反光膜

GB 18986轻型客车结构安全要求

GB/T 19056汽车行驶记录仪

GB/T 19596-2004电动汽车术语

GB 24315校车标识

GB 24406专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度

GB/T 24545车辆车速限制系统技术要求

GB/T 28370长途客车内空气质量检测方法

JT/T 782营运客车爆胎应急安全装置技术要求

3术语和定义

GB/T 12228和GB 13092中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T 12428和GB 13094中的某些术语和定义。

3.1

专用校车special school buses

设计和制造上专门用于运送幼儿或学生的校车。

3. 2

幼儿专用校车special school buses for infants

运送3周岁以上学龄前幼儿上下学的专用校车。

3. 3

小学生专用校车special school buses for primary school students

运送小学生上下学的专用校车。

3. 4

中小学生专用校车special school buses for primary and junior middle school students

运送九年制义务教育阶段学生(小学生和初中生)上下学的专用校车。

3.5

停车指示牌stopping signal plate

用于警示其他车辆不得超越已停驻、待学生上下车的校车的标牌。

3. 6

出口exit

乘客门或应急出口。

[GB 13094-2007,定义3.6]

3. 7

应急出口emergency exit

应急门、应急窗或撤离舱口。

[GB 13094-2007,定义3.7]

3. 8

应急门emergency door

仅在异常、紧急情况下作为乘客出口的车门。

[GB 13094-2007,定义3.8]

3. 9

应急窗emergency window

仅在紧急情况下作为乘员出口的车窗,该车窗可以不装玻璃。

[GB 13094-2007,定义3.9]

3. 10

撤离舱口escape hatch

仅在紧急情况下供乘客作为应急出口的车顶或地板上的开口,即安全顶窗和地板出口。

[GB 13094-2007,定义3.9]

3. 11

“前”和“后”`front' and `rear’

按正常行驶方向的车辆的前或后,“向前”、“最前”、“向后”、“最后”等应作相应解释。

[GB 13094-2007,定义3.26]

3.12

乘员passengers and crew

客车上乘客、驾驶员和车组人员的总称。

[GB /T 12428-2005,定义3.1]

4专用校车类型划分

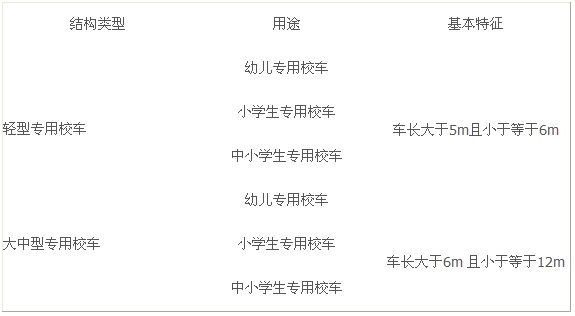

专用校车按车辆结构和用途划分的分类见表1。

表1专用校车分类及基本特征

5要求和试验方法

5. 1外观标识和主要结构尺寸

5.1.1专用校车应喷涂符合GB 24315要求的专用校车外观标识。

5.1.2专用校车前部应设置碰撞安全结构。若为前横置发动机,则发动机曲轴中心线应位于前风窗玻璃最前点以前;若为前纵置发动机,则发动机第一缸和第二缸的中心线应位于前风窗玻璃最前点以前;若大中型专用校车其前部碰撞性能不低于前两种结构,可以不限定发动机布置形式。

注:发动机第缸和第一缸的中心线指发动机第缸和第一缸缸心距的中心线。

5.1.3铰接客车和双层客车不应作为专用校车。

5.1.4专用校车车高不得大于3.7m。

5.1.5如果有侧围行李舱体,则行李舱体顶部离地面高度应小于1.0m。

5.1.6专用校车不得设置车外行李架。

5.1.7车内外不得有容易卡住幼儿和小学生手指的孔洞,并不应存在可能致人员受伤的突起、凹陷、尖角等缺陷。

5. 2动力性

专用校车(电动专用校车除外)的比功率应不小于9. 0 kW/t 。

注1:电动专用校车指GB/T 19596-2004中所定义的电动汽车种类:纯电动汽车、混合动力(电动)、燃料电池电动汽车。

注2:比功率为发动机最大净功率(或0. 9倍的发动机额定功率或0. 9倍的发动机标定功率))与机车最大允许总质量之比。

5. 3乘员质量和最大乘员数

5. 3. 1幼儿专用校车的每个幼儿的质量按30kg计算,小学生专用校车的每个学生的质量按48 kg计算,中小学生专用校车的每个学生的质量按53 kg计算,每个照管人员的质量按68 kg计算,驾驶员的质量按75 kg计算。

5.3.2幼儿专用校车的最大乘员数应不超过45人;小学生专用校车和中小学生专用校车的最大乘员数应不超过56人。

5. 4转向系统

专用校车应采用助力转向装置。

5.5制动系统

5. 5. 1专用校车应安装符合GB/T 13594规定的防抱制动装置。

5.5.2前轮应安装盘式制动器。

5.5.3长度大于8m的专用校车应安装缓速器或其它辅助制动装置,辅助制动装置性能应符合GB 12676规定的IIA型试验要求。

5. 6传动系统

5. 6.1专用校车应安装符合GB/T 24525规定的限速装置,出)时调定的最高车速应不大于80 km/h。

5.6.2 传动轴应有防止传动轴滑动连接(花键或其它类似装置)脱离或断裂等故障而引起危险的防护装置。

5.7行驶系统

5. 7.1专用校车应使用无内胎子午线轮胎。

5. 7. 2总质量大于4.5t的专用校车,后轮应安装双轮胎。

5. 7. 3若安装轮胎爆胎应急安全装置,应符合.TT/T 782的要求。

5.8前后保险杠

5. 8. 1专用校车应安装前、后保险杠。

5.8.2保险杠应连接到车架或车身骨架上。前保险杠向前伸出到散热器格栅、前照灯、引擎盖部分等的前面,向外延伸到轮罩的外缘,以提供最大的保护;后保险杠应包住车身后角。

5.8.3保险杠上不应存在可能致人员受伤的突起、凹陷、尖角。

5.9侧倾稳定性

按GB/T 14172规定的方法测试,在每个座椅的座垫上平面按5. 3. 1规定的乘员质量加载(若有行李舱,行李舱不应加载),且载荷要牢固固定到座椅上,测得的侧倾稳定角应不小于32 0 ;同时在空载状态下测量,测得的侧倾稳定角应不小于35 0。

5. 10车身结构、强度、出口及车内布置

5.10.1车身结构

5.10.1.1大中型专用校车应为车身骨架结构,同一横截面上的顶梁、立柱和底架卞横梁应形成封闭环(轮罩与顶风窗处除外),从侧窗上纵梁到底横梁之间的车身立柱应采用整体结构,中间不得通过拼焊连接。若轻型专用校车车身结构未采用上述结构,则应采用覆盖件与加强梁共同承载的结构。

5.10.1.2幼儿专用校车乘客区应采用平地板结构,除轮罩、检修口盖等的局部结构凸起外,地板上不得有台阶。

5.10.1.3乘坐区、过道区和引道区域的地板覆盖层应防滑、耐磨。

5. 10. 2顶部结构强度

按附录A进行试验,应满足以下要求:

a)试验中,车身结构应能够承受规定的载荷,车门没有开启,车身与底架没有分离;

b)试验中和试验后,每一座垫上方应有不小于900 mm的净高度(从未下陷座垫的最高点所在平面向上测量);就座乘客搁脚的地板处向上应有不小于1350 mm的净高度(对于轮罩处和质量小于等于3.5t和座椅数小于等于12的专用校车,地板处向上应有不小于1200mm的净高度);轻型专用校车的通道高度应不小于1440 mm,大中型专用校车的通道净高度应不小于1670 mm;乘客门、应急门、应急窗和撤离舱日应能正常打开,位于车顶的撤离舱日不要求在试验过程中打开。

5. 10. 3上部结构强度

在每个乘员座椅上按5. 3. 1规定的乘员质量加载,并按GB 17578的规定进行测试,侧翻过程中和侧翻后的乘员生存空间均应符合GB 17578的规定。

5. 10. 4出口、踏步、引道、通道

5. 10. 4. 1出口

5.10.4.1.1出口的种类、位置、数量和尺寸

5.10.4.1.1.1专用校车应只有一个乘客门并位于右侧前后轮之间。轻型专用校车的乘客门尺寸应符合GB 18986的规定。大中型专用校车的乘客门尺寸应符合GB 13094的规定。

5.10.4.1.1.2车辆的左侧、右侧应至少各有一个出口。乘客区的前半部和后半部应至少各设一个出口。

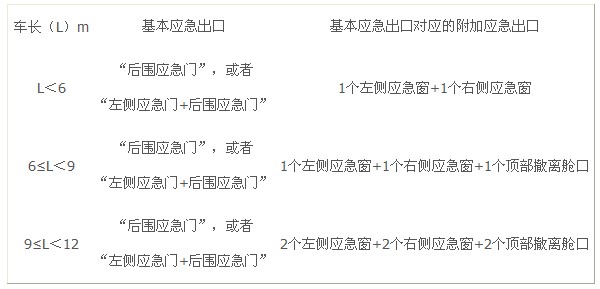

5.10.4.1.1.3为满足紧急情况下的乘员撤离和车外救助,应急出口的种类、位置、最少数量应符合表2的规定。若车顶或地板上设有一个撤离舱口,应位于车辆中部范围内(该范围的长度等于车长的1/2);若设有两个撤离舱口,二者相邻两边之间的距离(平行于车辆纵轴线测量)至少2m。应急门和应急窗不应位于排气管出口的上方,应急窗也不应位于停车指示牌的上方。应急门、应急窗和撤离舱口的最小尺寸应符合GB 13094的规定。

表2应急出口的种类、位置和最少数量

5. 10. 4. 1. 2侧窗的结构

专用校车乘客区侧窗的结构应为高度方向上至少下部1/2封闭。所有车窗玻璃的可见光透射比均应不小于50%,且不得张贴有不透明和带任何镜面反光材料的色纸或隔热纸。

5. 10. 4. 1. 3出口的技术要求

5. 10. 4. 1. 3. 1车辆后围上的应急门应铰接于侧面并向外开启。

5. 10. 4. 1. 3. 2乘客门和应急门上应装玻璃窗,玻璃窗应采用安全玻璃。

5. 10. 4. 1. 3. 3乘客门和应急门的高度小于1700 mm时,门洞顶部内侧整个宽度范围内应安装宽度不小于75mm,厚度不小于20 mm、邵氏硬度不大于50的防撞垫。

5. 10. 4. 1. 3. 4应急出口的锁止装置应能从车内和车外手动解锁开启,解锁力和开启力应不超过178N。

5. 10. 4. 1. 3. 5出口的其他技术要求,对轻型专用校车应符合GB18986的相关规定,对大中型专用校车应符合GB13094的相关规定。

5. 10. 4. 2踏步

5. 10. 4. 2. 1乘客门踏步

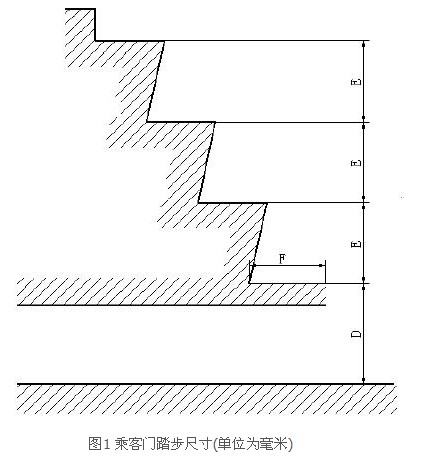

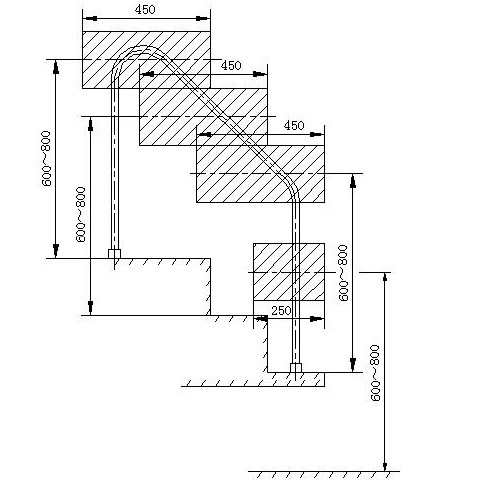

在车辆整备质量状态下,从地面至乘客门的第一级踏步高度D(图1)应不大于350 mm,允许使用伸缩踏步达到要求。其它各级踏步的高度E应不大于250 mm。一级踏步深度F,对轻型专用校车应不小于230mm,对大中型专用校车应不小于300mm。踏步的其他要求应符合GB 13094的规定。

5. 10. 4. 2. 2伸缩踏步的技术要求

轻型专用校车的伸缩踏步的技术要求应符合GB18986的规定;大中型专用校车的仲缩踏步的技术要求应符合GB 13094的规定。

5. 10. 4. 3引道

5. 10. 4. 3. 1乘客门引道

5.10.4.3.1.1从乘客门向车内的延伸空间应允许厚度2 0 mm的垂直平板1(见图2)自由通过。垂直平板1在起始位置时,靠近车辆内侧的板面应切于车门开口的最外边缘,移动时板面应保持与乘客的出入方向一致。

5. 10. 4. 3引道

5. 10. 4. 3. 1乘客门引道

5.10.4.3.1.1从乘客门向车内的延伸空间应允许厚度2 0 mm的垂直平板1(见图2)自由通过。垂直平板1在起始位置时,靠近车辆内侧的板面应切于车门开口的最外边缘,移动时板面应保持与乘客的出入方向一致。

图2 乘客门引道和垂直平板1图示(单位为毫米)

5.10.4.3.1.2当垂直平板1的中心线从起始位置移过300 mm,将平板底部接触踏步表面并保持在此位置。

5.10.4.3.1.3用来检查通道空间的圆柱体(见图5和表3)从通道开始沿乘客离开车辆的运动方向移动,直到其中心线达到最上一级踏步外边缘所在的垂直平面或上圆柱接触垂直平板1并保持在此位置(见图3)。

图3 乘客门引道图示

5. 10. 4. 3. 1. 4在上述位置的圆柱体同5. 10. 4. 3. 1. 1所述位置的垂直平板1之间应允许垂直平板2自由通过(见图3)。垂直平板2的形状和尺寸与5. 10. 4. 4. 1所述的圆柱体的中心截面相同,其厚度不大于2 0 mm。垂直平板2从与圆柱体相切的位置移动到其外侧板面与垂直平板1接触,其底部触及由踏步外边缘形成的平面,移动方向与乘客出入乘客门的方向一致。

5. 10. 4. 3. 1. 5上述测量装置自由通过的净空间,不应包括前向座椅未压缩座垫前300 mm的范围内,高度从地板至座垫最高点的空间。

5.10.4.3.1.6对照管人员专用的折叠座椅,若符合下列要求,则允许在其折叠位置测量:

a)在车上清楚地标示,此座椅仅供照管人员使用;

b)座椅不使用时应能自动折叠,以便满足5. 10. 4. 3. 1. 1~5. 10. 4. 3. 1. 5的要求;

c)无论该座椅处于使用位置或折叠状态,其任何部位均不得位于驾驶员座椅(处于最后位置时) 座垫上表面中心与车外右后视镜中心连线所在的垂直平面的前方。

5.10.4.3.1.7当车辆处于整车运行状态质量目车身降低系统不工作时,引道处地板的坡度不应超过5%。

5. 10. 4. 3. 2应急门引道

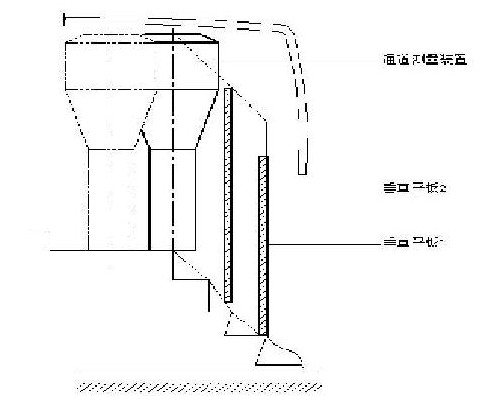

5. 10. 4. 3. 2. 1在通道和应急门之间的自由空间应允许叠加圆柱(见图4)自由通过。

图4 应急门引道测量装置

5.10.4.3.2.2下圆柱体的底部应在上圆柱体的投影内,二者可以相对位移。

5.10.4.3.2.3沿引道侧面设有折叠座椅时,叠加圆柱通过的自由空间应在该座椅打开位置时测量。如该座椅在不使用时能自动折叠,则允许在其折叠位置测量。

5. 10. 4. 3. 2. 4可用5. 10. 4. 4. 1规定的圆柱体(见图5)替代叠加圆柱。

5. 10. 4. 3. 3应急窗的通过性

5. 10. 4. 3. 3. 1每个应急窗应能使相应的测试量具从通道经应急窗移到车外。

5. 10. 4. 3. 3. 2测试量具的运动方向应与乘客从车内撤出的方向一致,其正面(最大端面)应与运动方向保持垂直。

5. 10. 4. 3. 3. 3测试量具是尺寸为600 mm X 400 mm,圆角半径200mm的薄板,但若应急窗在车辆后围,其尺寸可改为1400 mmX 350 mm、圆角半径175mm。

5. 10. 4. 3. 4撤离舱口的通过性

大中型专用校车撤离舱口的通过性应符合GB 13094的规定。

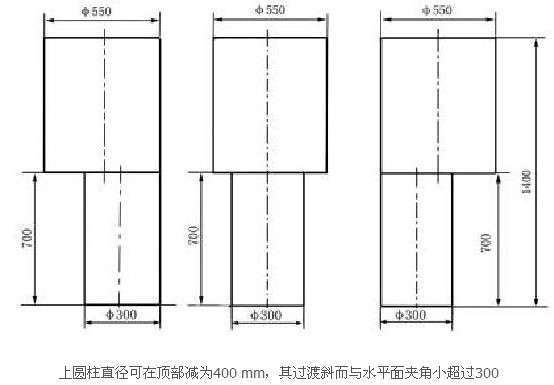

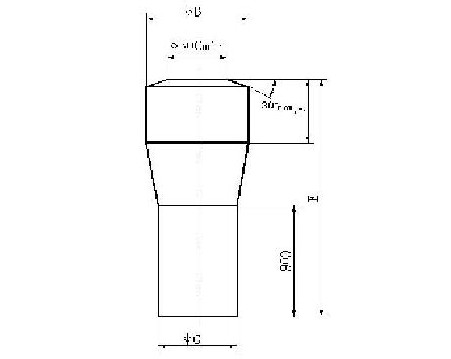

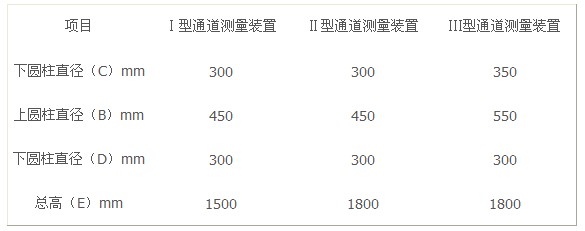

5. 10. 4. 4通道

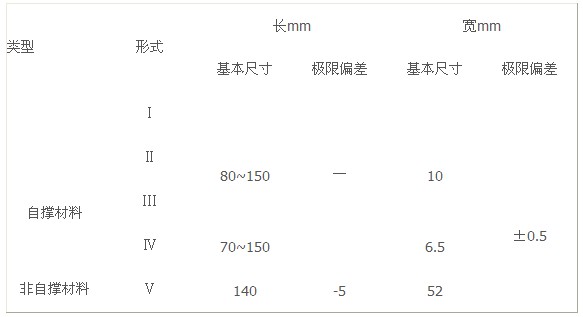

5. 10. 4. 4. 1对于轻型专用校车,通道应允许I型通道测量装置自由通过;对于长度小于8m的大中型专用校车,通道应允许II型通道测量装置自由通过;对于长度大于等于8m的专用校车,通道应允许工III型通道测量装置自由通过(通道测量装置见图5和表3)。通道内不应有台阶,通道应防滑,通道内的盖板高出通道表面应不大于8mm。

图5 通道测量装置

表3 通道测量装置尺寸

5. 10. 4. 4. 2当车辆处于整车运行状态质量目车身降低系统不工作时,通道纵向坡度不应大于8%,横向坡度(垂直于车辆纵向轴线的平面上)不应大于5%。

5. 10. 5车内布置

5. 10. 5. 1座椅

5. 10. 5.1.1驾驶员座椅

5. 10. 5.1.1.1驾驶员座椅应配备3点式安全带。

5. 10. 5.1.1.2驾驶员座椅及其车辆固定件的强度应符合GB 15083的规定。

5. 10. 5.1.1.3驾驶员座椅的安全带及其固定点应分别符合GB 14166和GB 14167的规定。

5. 10. 5.1.2照管人员座椅

5. 10. 5.1.2.1专用校车应至少安装一个照管人员座椅。当幼儿专用校车上的幼儿座椅数大于等于20个小于40个时应安装两个或三个照管人员座椅,大于等于40个时应安装三个或四个照管人员座椅。当小学生专用校车、中小学生专用校车上的学生座椅数大于等于40个时应安装两个或三个照管人员座椅。当只有一个照管人员座椅时,照管人员座椅应位于车辆通道前端并靠近乘客门;当照竹人员座椅超过一个时,至少有一个照管人员座椅靠近应急门。

5. 10. 5. 1. 2. 2照管人员座椅应有标识。

5. 10. 5. 1. 2. 3照管人员座椅应配备安全带。

5. 10. 5. 1. 2. 4前向安装的照管人员座椅及其车辆固定件的强度应符合GB 13057的规定。

5. 10. 5. 1. 2. 5照竹人员座椅的安全带及其固定点应分别符合GB 14166和GB 14167的规定。

5. 10. 5. 1. 3幼儿及学生座椅

5. 10. 5. 1. 3. 1幼儿及学生座椅应前向布置。幼儿及学生座椅不应是折叠座椅,驾驶员座椅R点所处的横向垂直平面以前不得设置幼儿及学生座椅。幼儿及学生座椅在车辆横向上最多采用"2+3”布置。

5. 10. 5. 1. 3. 2幼儿及学生座椅及其车辆固定件的强度应符合GB 24406的要求。

5. 10. 5. 1. 3. 3每个幼儿及学生座椅应配备满足GB 14166规定的两点式安全带。

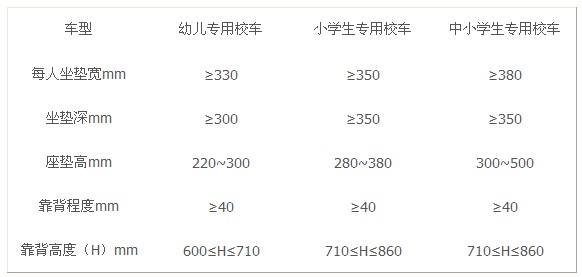

5. 10. 5. 1. 3. 4单人幼儿及学生座椅的座垫宽度应不小于380 mm。若为长条幼儿及学生座椅,应符合表4的规定。

表4幼儿及学生座椅的尺寸

5. 10. 5. 1. 3. 5每个幼儿及学生座椅应带有靠背,靠背高度和厚度按表4的规定,靠背宽不应小于座垫宽度,座椅靠背在座垫上平面与座垫上方510 mm处的水平面之间的部分在车身横向垂直平面内的投影面积,不应小于0. 9 X 510mm X座垫宽。幼儿及学生座椅应软化。

5. 10. 5. 1. 3. 6靠近通道的幼儿及学生座椅应在通道一侧设置平行于椅垫面的座椅扶手,扶手距离座垫上平面150 mm~230 mm,并应软化处理,扶手应有足够的强度,并应使乘坐幼儿及学生易于抓握,且每个扶手的表面应防滑。幼儿及学生座椅靠背后不应有扶手等硬质物品。

5. 10. 5.1.4就坐乘客空间

5. 10. 5.1.4. 1座间距

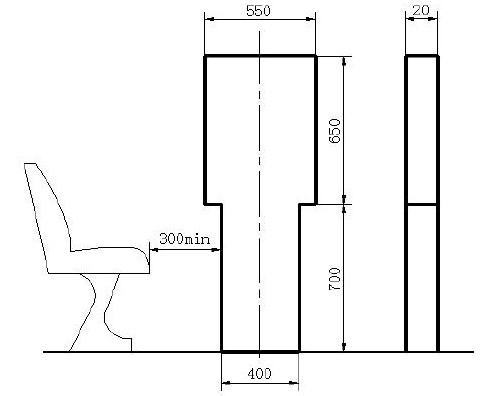

坐间距为座椅靠背的前面与前排座椅靠背后面之间的距离(H),在座垫上表面最高点所处水平面与其上方200 mm高度范围内水平测量(见图6),幼儿专用校车座椅的座间距应不小于500 mm,小学生专用校车座椅的座间距应不小于550 mm,中小学生专用校车座椅的座间距应不小于650 mm,照管人员白的座间距应不小于650mm。所有数据均在通过(单人)座椅中心线的垂直平面内测量,且座垫和靠背都未被压陷。

图 6 座间距的测量方法示意图

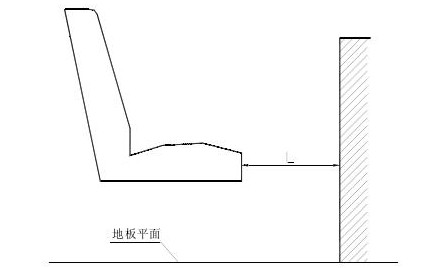

5.10.5.1.4.2就坐乘客的前方空间

位于隔离物或其它非座椅的刚性结构后面的乘客座椅座垫前沿到前部障碍物的水平距离L(见图7),幼儿专用校车就坐乘客的前方空间不小于220mm,小学生专用校车就坐乘客的前方空间不小于250mm,中小学生专用校车就坐乘客的前方空间不小于280 mm。

图7 就坐乘客前方的自由空间

5.10.5.1.4.3座椅上方的自由空间

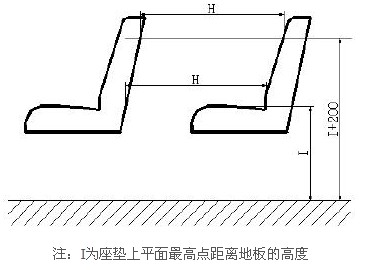

每个座位上方的自由空间:

a)每个座椅均应有一垂直净空间,从未压陷座垫的最高点所处平面向上应不小于900 mm,从就坐乘客搁脚的地板处向上不小于1350 mm(见图8),对于轮罩处和后排座椅处,可减小为1250mm。

b)这个净空间应包括下述的全部水平区域:

1)横向区域:幼儿专用校车学生座椅中心垂直平面两侧各16 5 mm处的纵向垂直平面之间;小学生专用校车学生座椅中心垂直平面两侧各17 5 mm处的纵向垂直平面之间;中小学生专用校车学生座椅中心垂直平面两侧各190 mm处的纵向垂直平面之间;照管人员座椅中心垂直平面两侧各200 mm处的纵向垂直平面之间;

2)纵向区域:幼儿专用校车通过座椅靠背上部最后点的横向垂直平面和通过未压缩座垫前端向前200 mm的横向垂直平面之间,小学生专用校车通过座椅靠背上部最后点的横向垂直平面和通过未压缩座垫前端向前200 mm的横向垂直平面之间,中小学生专用校车通过座椅靠背上部最后点的横向垂直平面和通过未压缩座垫前端向前280 mm的横向垂直平面之间。通过照管人员座椅靠背上部最后点的横向垂直平面和通过未压缩座垫前端向前280 mm的横向垂直平面之间。测量在座椅中心垂直平面进行。

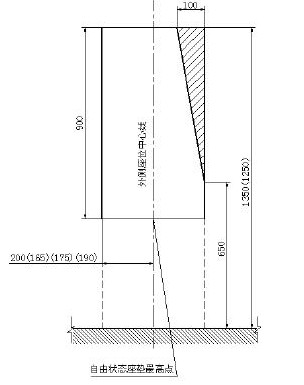

c)该净空间可以不包括下列区域:

1)靠窗座椅上方邻靠侧围的横截面为一个倒置直角三角形的区域,三角形顶点位于地板上方650mm,底边宽100 mm(见图8)。

2)靠窗座椅上方邻靠侧围的横截面为150 mm高、100 mm宽的矩形区域(见图9)。

3)靠窗座椅的椅脚靠近侧围处,横截面积不超过3X104mm2,`,最大宽度不超过150 mm的区域(见图9)。

d)该净空间应允许另一座椅靠背的侵入。

图8 座椅上方的自由空间(单位为毫米)

图9 外侧座椅空间的允许侵入(单位为毫米)

5. 10. 5. 2座椅前方约束隔板

5. 10. 5. 2. 1从座椅G点沿纵向水平方向向前一定距离(该距离对幼儿专用校车和小学生专用校车座椅为710mm,对中小学生专用校车座椅为800mm,对照管人员座椅为850mm)内没有另一座椅的后表面时,应在该座椅前安装约束隔板,约束隔板应外敷厚度不小于20mm且邵氏硬度不大于50的软化材料。

5. 10. 5. 2. 2约束隔板上缘距地板高度应不小于其后座椅高度,幼儿专用校车下缘应紧贴地板,小学生专用校车和中小学生专用校车下缘距离地板高度应不大于200 mm并避免卡住脚部,宽度应不小于前排此类座椅靠背对应的宽度。

5. 10. 5. 2. 3按GB 24406规定的试验方法进行试验后,约束隔板应满足:

a)隔板的变形不应影响车门正常开关;

b)隔板的任何安装固定点不得脱开;

c)隔板的任何部件不得分离。

5. 10. 5. 3乘客门扶手

专用校车乘客门处应安装高、低扶手,扶手上不应存在可能致伤的凸起、毛刺。

大中型专用校车高扶手应符合GB 13094的规定,轻型专用校车高扶手应符合GB 18986的规定。

低扶乎应符合图10的规定,要求:

a)在垂直方向:位于地面或每一级踏步(不包括伸缩踏步)上方600 mm~800 mm之间;

b)在水平方向:

1)对地面上的乘客:由第一级踏步板(不包括伸缩踏步)向里不超过250 mm;

2)对任一级踏步板(不包括伸缩踏步)上的乘客:由踏步板外缘向里不超过450 mm。

图 10低扶手位置示意图(单位为毫米)

5. 10. 5. 4地板上的活动盖板

车辆地板上如果设置活动盖板(如用于检修的口盖),但不是作为撤离舱口的地板出口,应安装紧固,需借助工具或钥匙方能移动或开启,提升或关闭装置凸出于地板平面以上不应超过8mm,(若处于乘客不使用的位置,可不满足此项要求),突出的边缘应圆角过渡。

5. 10. 5. 5急救箱

专用校车内应设计至少一个急救箱的安装位置和安装支架。急救箱外形尺寸应不小于240mmX200 mm X 200 mm,其安装位置处应清晰标示“急救箱”或国际通用符号,安装支架应保证医药箱安装牢靠,且便于取用。安装支架上不应存在可能使人致伤的尖角、锐边、毛刺。

5.10.5.6车内照明

5.10.5. 6. 1车内照明应覆盖如下区域,

——全部乘客区、车组人员区;

——所有踏步;

——所有出口的引道和靠近乘客门的区域;

——所有出口的内部标志和内部控制件;

——所有存在障碍物之处。

5. 10. 5. 6. 2至少应有两条内部照明线路,当一条线路出故障时不应影响另一条线路的照明。用于进出口处常规照明的线路可作为其中之一。

5. 10. 5. 6. 3应采取防护措施,避免驾驶员受车内照明和反射光的影响。

5. 10. 5. 7内装饰件

内装饰件应牢固固定在车辆上,并不应存在可能使人致伤的尖角、锐边、毛刺。

5. 11信号系统

5. 11. 1停车指示牌

专用校车应按附录B的规定安装停车指示牌,当上、下学生时,停车指示牌应伸出以提醒后方车辆停车等候。

5. 11. 2专用校车标志灯

5.11.2.1安装位置和数量

专用校车应在车外顶部前后各安装2个黄色专用校车标志灯,前标志灯与车顶前部最边缘的距离应不大于400 mm;后标志灯与车顶后部最边缘的距离应不大于400 mm。左右两个标志灯应尽量靠近车身左右侧外缘,并与车辆纵向中心线对称。

专用校车标志灯安装后不应高出车顶蒙皮上表面200 mm。

5.11.2.2技术要求

5.11.2.2.1灯具应有一个圆形透明灯罩且绕其垂直轴线360。发光。

5.11.2.2.2发光强度应符合(GB 13954-2009中5. 7中规定的二级发光强度要求。

5.11.2.2.3外观、光源、电气性能、色度特性、闪烁特性、电源适应性、防水性能、防尘性能、耐高温性能、耐低温性能、耐盐雾腐蚀性能、耐碰撞性能、耐振动性能、机械强度、表面硬度、耐人上加速老化性能应符合GB 13954-2009的要求。

5.11.2.3电路控制

专用校车标志灯由驾驶员通过手动或脚动进行控制,当处于开启状态时应通过声觉或视觉对驾驶员进行报警,以提示标志灯处于上作状态。

5. 11. 3倒车信号

专用校车应有倒车语音提示系统。

5. 12火灾预防和火灾控制措施

5.12.1燃油箱及燃油供给系统

燃油箱及燃油供给系统应符合GB 13094的规定。

5. 12. 2电器系统

5. 12. 2. 1电器及导线

电器设备及导线应能耐受其环境温度和湿度,尤其能耐受发动机舱内的温度和各种污染物可能带来的损害。导线应满足负荷要求、绝缘良好并具有阻燃性能,发动机舱内和其它热源附近的线束应采用耐温不低于125℃的阻燃导线,其它部位应采用耐温不低于105℃的阻燃导线,波纹管应达到GB/T2408-2008的表1规定的V-。级,所有电器导线均应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并在接头处有绝缘套,在导线穿越孔洞时应装设阻燃耐磨绝缘套管,电器元件应连接可靠,乘员舱外部的接插件应有防水要求。导线应妥善防护,安全地固定在不会被划伤、磨损、腐蚀的位置,除非提供专门的绝缘和保护(例如对控制排气阀的电磁线圈),否则不应与油管、排气系统接触或承受过高温度。蓄电池安装应符合GB 13094的规定。

5. 12. 2. 2电路保护

除起动机、点火线圈(强制点火)、电热塞、发动机停机装置、充电线路和蓄电池地线外,仃个电气设备的供电线路都应有熔断器或断路器。但对于低耗电设备的供电线路,若额定电流总和不超过16 A,可设置公共熔断器或公共断路器来保护。

5. 12. 2. 3电源总开关

专用校车应设置电源总开关,但如在蓄电池端对所有供电线路均设置了保险装置,或车辆用电设备由电子控制单元直接驱动且具有负载监控功能、电子控制单元供电线路和个别直接供电的线路均设置有保险装置时,可不设电磁式电源总开关。车长不小于6m的专用校车,还应设置能切断蓄电池和所有电路连接的手动机械断电开关。

5. 12. 2. 4应急开关

为降低火灾发生后造成的损失,应在驾驶员座椅附近安装有安全应急开关,可使驾驶员在其座椅上进行操作,并应采用保护盖或其它方式避免误操作,将操作方法清晰标示在应急开关处,例如“移开罩盖,打开开关!仅当车辆停稳后操作”。

启动应急开关后,应能同时实现以下功能:

——发动机迅速停止上作;

——加热器的冷却风扇能够延时关闭;

——乘客门开启和关闭的控制系统能够正常上作;

——起动车内应急照明(部分厢灯和乘客门踏步灯);

接通车辆危险警告信号;

——切断电磁式电源总开关,如果没有电磁式电源总开关,在满足5. 12. 2. 4要求的功能外所有电路都应该切断;

——以上功能的实现不仅可以通过应急开关实现,而且还可以通过独立的操作来完成,但在紧急状态下这些操作不能影响应急开关功能的实现。

5. 12. 3电涡流缓速器

若安装电涡流缓速器,则电涡流缓速器与车辆其它部分之间应安装隔热材料,使用的隔热材料、用于联接隔热材料的固定夹、垫圈等的燃烧特性应达到GB 8410-2006的4. 6规定的A级的要求;安装部位应设置温度报警系统或自动灭火装置。

5. 12. 4排气系统

在排气系统周围100 mm内不应有可燃材料,除非将其有效屏蔽。排气系统不应布置在燃油系统下方,且排气系统和燃油系统之间应适当屏蔽。排气尾管不应从加油口下面伸出。

5. 12. 5发动机舱

5. 12. 5. 1发动机舱油路

应合理布置发动机舱并采取设置泄油孔等预防措施,尽可能避免燃料、润滑油或其它易燃物积聚在发动机舱内。

5. 12. 5. 2发动机舱隔热材料

发动机舱应安装隔热材料,并不应使用易浸吸燃料、润滑油或其它易燃物而又无防渗透覆盖层的材料;使用的隔热材料、用于联接隔热材料的固定夹、垫圈等的燃烧特性应达到(GB 8410-2006的4. 6规定的A级要求。

5. 12. 5. 3发动机舱灭火装备

发动机舱应安装自动灭火装置,其灭火剂喷射范围应包括发动机舱至少两处具有着火隐患的热源(如增压器、排气管等),启动上作时应能通过视觉或声觉信号向驾驶员报警。

5. 12. 6乘员舱内饰材料及灭火器

5. 12. 6. 1内饰材料

5.12.6.1.1按GB 8410-2006规定的方法进行试验时,材料的最大水平燃烧速度应不大于70 mm/minx。

5. 12. 6. 1. 2内饰材料的氧指数CI≥22%,对于不同材料的试验方法按以下执行:

a)针对纺织品及塑料、橡胶类涂附织物,试样应从距离布边1/10幅宽的部位剪取,仃个试样的尺寸为150mmX58mm。对因尺寸太小无法按照规定尺寸制样的产品不做此条要求。试验方法按 GB/T5454的规定执行。

b)其它塑料材料,试样应按照表5规定取样。对因尺寸太小无法按照规定尺寸制样的产品不做此要求。试验方法按GB/T 2406. 2的规定执行。

表5其他塑料材料取样要求

5. 12. 6. 1. 3塑料类内饰材料烟密度等级(SDR) X75,试验方法按GB/T 8627-2007的规定执行。

5. 12. 6. 2灭火器

乘员舱内应配备灭火器,应保证至少一个照管人员座椅附近和驾驶员座椅附近各有一只至少2kg重的ABC型干粉灭火器,其要求应符合(GB 4351. 1的规定。灭火器的安装位置应清晰或清楚标识,在紧急情况易于取用。灭火器的压力表应在不移动灭火器的条件下能观察到压力情况。

5. 13驾驶员视野

5. 13. 1车外视野装置

按GB 15084的规定确定驾驶员视野的眼点位置。驾驶员视野应满足附录C的要求。不应设置影响驾驶员车外视野的装置;乘客门关闭后,驾驶员应能观察到乘客门车外附近的情况。

5. 13. 2辅助倒车装置

专用校车应安装后视系统,以保证驾驶员在正常驾驶状态下能看清后风窗玻璃后缘正下方地面上长3. 6 m、宽2. 5 m范围内的情况。

5. 13. 3车内视野装置

驾驶员在正常驾驶状态下,应能通过内视镜观察到所有乘客区。内视镜边缘无尖角、锐边。

5. 13. 4前风窗除霜雾装置

专用校车应安装前风窗除霜雾装置。

5. 14车内空气质量

如果不能自然通风则应安装强制通风装置。车内空气中的成分应符合GB/T 17729的规定,测试方法按GB/T 28370的规定。允许采用具有杀菌、消除有害气体功能的空气净化装置达到空气质量的要求。

5. 15行车信息记录及处理系统

专用校车应安装具有卫星定位功能并符合GB/T 19056规定的行驶记录仪;行驶记录仪的显示部分应易于观察,数据接口应便于移动存储介质的插拔。

专用校车应安装车内和车外录像监控系统。车内监控系统应能监控到驾驶员行为和车内通道的状况;车外监控系统应能监控到车辆前方和乘客门外的状况。

5. 16专用校车后围板上的停车提醒标示

专用校车应在车后围板外表面、后方车辆接近时可以看到的区域,清晰标示“请停车等候”及“当停车指示牌伸出时”红色字样。

“当停车指示牌伸出时”字样应在“请停车等候”字样的下方;“请停车等候”字样高度至少应为200mm o“当停车指示牌伸出时”字样高度至少为130mm,见图ll。

图11后围板上的停车提醒标示示意图

6标准实施的过渡期要求

已获得许可或通过认证的产品自本标准实施之日起第13个月开始执行。

附录A

(规范性附录)

顶部结构强度试验方法

A. 1试验条件

1环境温度

环境温度介于0℃到40℃之间。

2车辆条件

车窗、车门和应急出口处于完全关闭,且为拴上而不是锁住的状态。

A. 2试验装备

试验设备应能以不超过13 mm/s的加载速度自动完成加载及载荷保持。

A. 3试验过程

A.3.1试验样品为整车,或按实车结构焊装在底架上并包含有车门和地板的车身骨架(骨架结构的车辆可不装内外蒙皮、附件等)。

A.3.2试验载荷通过一个长度和宽度不小于试验车身长度和宽度的刚性平板均匀、垂直地施加在试验样品顶部结构上。

A.3.3将施力板置于车顶,使其刚性面与垂直纵平面垂直,且与车顶的接触点不少于两处,且若从车顶向下投影观察,其纵向中心线应与车辆纵向中心线重合,施力板投影应覆盖所有乘员区。

A.3.4试验样品安装:试验样品为整车时,应通过多处刚性支撑车辆底(车)架下平面的方式消除悬架和轮胎的变形,试验车辆的安装应保证底(车)架固定牢固;试验样品为骨架车身时,样品的安装应保证底(车)架固定牢固。

A.3.5试验时,以不超过13 mm/s的加载速度沿垂直向下方向进行加载,直至达到整备质量1. 5倍的试验载荷,并保持不少于5s直至变形稳定为止。

A.3.6检查试验期间车身结构变形状态、车门状态、车身与底架联接状态等。

附录B

(规范性附录)

停车指示牌

B. 1安装要求

在车辆左侧应装有一个停车指示牌。停车指示牌伸出时应在如下位置:

a)垂直于车辆侧边,其安装允差为士50;

b)停车指示牌上边缘平行于与驾驶员后面乘员窗下边缘相切的水平面并位于其下方,且相距不超过150 mm。停车指示牌的纵向安装位置,应在驾驶员能观察到的区域内;

c)停车指示牌伸出时,其外边缘距离车辆与停车指示牌安装接触处不大于610 mm;

d)停车指示牌收起时,其外边缘距离车辆与停车指示牌安装接触处不大于160 mm,且应该往车辆的后方收起。

B. 2停车指示牌技术要求

B. 2. 1停车指示牌的颜色、形状、字符、图形按(GB 5768. 2-2009的图71执行,外接圆直径为5 00 mm或450 mm,白边宽度为20 mm,表面不应有可能导致伤害的尖锐凸起或拐角。

81. 2. 2停车指示牌的两面应一致,其使用的逆反射材料符合GB/T 18833规定的二级或一级反光膜的要求。

8.2.3在停车指示牌的外边缘沿旋转轨迹相切处施加50 N的力时,停车指示牌应该沿施加力的方向旋转,当旋转到与车辆平行时,停车指示牌应停止旋转;外力消除后应该能够通过电动或手动操作使停车指示牌回到正常位置。

B. 2. 4如果停车指示牌出现损坏或控制系统失效,则可以通过手动使其回到收起位置。

8.2.5停车指示牌伸出或收起时间应不超过10s。

B. 3控制要求

B. 3. 1停车指示牌的伸出和收起由驾驶员通过手动或脚动进行控制,操作机构应在驾驶员坐在驾驶员座椅上可触及的位置。当停车指示牌伸出时,应能通过视觉或声觉信号向驾驶员报警。

8.3.2若车辆起步时停车指示牌未收起,当车速超过5km/h时,停车指示牌应能自动收起。

附录C

(规范性附录)

驾驶员视野的试验方法

C. 1试验条件

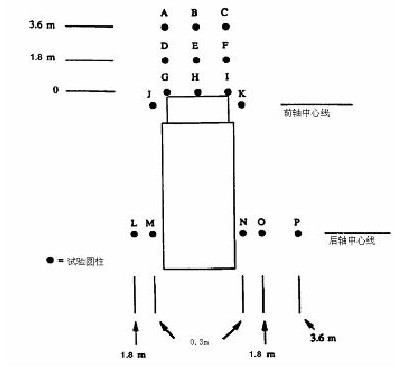

C.l.l专用校车应保证驾驶员能看清图C. 1所示圆柱体的整个顶面。

C. 1. 2圆柱体A^} 0的高度和直径均为0. 3 m;圆柱体P的直径为0. 3 m,高度为0. 91 m0

C.1.3圆柱体的颜色应与车辆所停靠路面形成强烈的对比。

C. 2试验步骤

将圆柱体放置在C. 2. 1^-C. 2. 7规定的位置上,如图C. 1所示。图C. 1中所示距离为一个圆柱体到另一个圆柱体的俯视图的中心距离。

C. 2. 1放置圆柱体G, H和工,使它们与一个横向垂直平面相切,该横向垂直平面是与车辆前保险杠最前方表面相切的平面。放置圆柱体D, E和F,使它们的中心位于一个横向垂直平面内,该横向垂直平面在

穿过圆柱体G, H和工中心的横向垂直平面前方1. 8m处。放置圆柱体A, B和C,使它们的中心位于一个横向垂直平面内,该横向垂直平面在穿过圆柱体G, H和工中心的横向垂直平面前方3. 6 m处。

C.2.2放置圆柱体B, E和H,使它们的中心位于一个纵向垂直平面上,该纵向垂直平面穿过车辆纵向中心线。

C.2.3放置圆柱体A, D和G,使它们的中心位于一个纵向垂直平面上,该纵向垂直平面与汽车前保险杠左侧最外侧边缘相切。

C. 2. 4放置圆柱体C, F和工,使它们的中心位于一个纵向垂直平面上,该纵向垂直平面与汽车前保险杠右侧最外侧边缘相切。

C.2.5放置圆柱体T,使它的中心在一个纵向垂直平面上,该纵向垂直平面在穿过圆柱体A, D和G的纵垂直平面的左方0. 3 m处,且T的中心在穿过车辆前轮轴中心线的横向垂直平面上。

C.2.6放置圆柱体K,使它的中心在一个纵向垂直平面上,该纵向垂直平面在穿过圆柱体C, F和工的纵向垂直平面的右方0. 3 m处,且K的中心在穿过车辆前轮轴中心线的横向垂直平面上。

C.2.7放置圆柱体L, M, N, 0和P,使它们的中心位于通过车辆后轴中心线的横向垂直平面上。放置圆柱体L,使它的中心在距离相切于车辆左边最外侧表面(包括后视镜系统)的纵向垂直平面1.8m的纵向垂直平面上。放置圆柱体M,使它的中心在距离相切于车辆左边最外侧表面的纵向垂直平面0. 3 m的纵向垂直平面上。放置圆柱体N,使它的中心在距离相切于车辆右边最外侧表面的纵向垂直平面0. 3 m的纵向垂直平面上。放置圆柱体0,使它的中心在距离相切于车辆右边最外侧表面的纵向垂直平面1. 8m的纵向垂直平面上。放置圆柱体P,使它的中心在距离相切于车辆右边最外侧表面的纵向垂直平面3. 6 m的纵向垂直平面上。

图C.1视野检验中检验圆柱体的位置